17.5.2016

Der Kultautor Hans Widmer alias PM propagiert ein Netz selbstverwalteter Nachbarschaften. Zudem findet er, dass es in der Schweiz keine Urbanität gibt und fordert gleich 50 neue Städte. Im Interview erklärt er auch, weshalb Hochhäuser, «Anarchie-Zoos» und das bedingungslose Grundeinkommen nicht gut in sein Konzept passen. Von Michel Schultheiss

Kategorie: Blog

Wohnen sie schon oder leben sie noch?

Wohnen sie schon oder leben sie noch?

Vom Experiment zur Lebensperspektive

Gebäude müssen Mobilität lernen

Wie die Gesellschaft Flüchtlinge aufnimmt, entscheidet sich am Wohnungsbau

Der Berliner Senat klotzt mit “Modularen Unterkünften” für mindestens 24.000 Flüchtlinge. Was er da vorhat, liest sich wie eine neue Variante des “Plattenbaus”, der in den 70er und 80er Jahren im Osten in Blüte stand. – In allen Großstädten wird heute die Parole “Nachverdichtung” ausgegeben, um durch Aufspüren von Brachen und Baulücken der neuen Wohnungsnot Herr zu werden. Es liest sich wie die Neuauflage der “Urbanität durch Dichte”, wodurch in den 60er und 70er Jahren der Verkehr in die Städte hinein und die Urbanität dummerweise ausgetrieben wurde.

Andernach – die essbare Stadt

Die gefährliche Utopie des «normalen» Kapitalismus

Grüner wohnen

Und das Sofa steht in der Garage

Da wächst etwas heran: Wie junge Londoner Architekten und Berliner Senioren gemeinsam das Wohnen von Morgen entwerfen. Eine Ausstellung in Berlin zeigt ihre Modelle. Von Tobias Timm, Quelle Zeit.de, 19.10.2015.

Die Ausstellung “Wohnungsfrage” läuft vom 23. Oktober bis 14. Dezember im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Die Akademie zum Thema findet vom 22. bis 23. Oktober statt; www.hkw.de/wohnungsfrage

Die Zukunft des Wohnens, sie wird in Pankow erdacht, ausgerechnet in einem Freizeitheim für Senioren. Das Heim in der Stillen Straße sieht recht unscheinbar aus, 1927 erbaut, grau verputzt, gepflegter Garten. Pankow ist – wie fast alle anderen Viertel von Berlin – Weiterlesen

Mieter und Künstler stellen die Wohnungsfrage

Von: http://www.heise.de/tp/artikel/46/46360/1.html, Peter Nowak 24.10.2015

Mit der Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt wird deutlich, dass der kapitalistische Verwertungszwang das größte Hindernis für alternative Wohnmodelle darstellt.

Der türkische Teekocher mit dem Aufkleber der Kreuzberger Stadtteilinitiative Kotti & Co. gehört zum Inventar des Protest-Gececondo, das die Mieter im Mai 2012 am Kottbuser Tor errichtet haben. Nun findet sich der Teekocher auch im Haus der Kulturen der Welt. Dort wurde im Rahmen der Ausstellung “Wohnungsfrage”, die am 22.Oktober eröffnet wurde, die Protesthütte nachgebaut.

Die Stadt der Zukunft

New York, London und Paris, aber auch Zürich, Genf und Basel erstarren im eigenen Erfolg. Zum Glück werden neue Konzepte entwickelt, welche die Stadt der Zukunft wieder lebendig und nachhaltig machen. von Philipp Löpfe, Quelle Watson

Selbst für die NZZ ist Zürich eine langweilige Stadt geworden. Aus der ehemaligen «Geld-Macher-Stadt» sei eine «Geld-Verwalter-Stadt» geworden, klagte jüngst Thomas Sevcik, Mitinhaber des Think-Tanks Arthesia, auf der NZZ-Meinungsseite. Diese Stadt sei kein «Laboratorium für Neues» mehr, sondern immer mehr ein Ghetto für Reiche.

My Micro NY – modulares Bauen

Im Kampf gegen die Wohnungsnot testen die New Yorker Behörden Apartments mit 24 bis 34 Quadratmetern Wohnfläche – der Bau von derart kleinen Wohneinheiten war in der amerikanischen Metropole bislang verboten. In einem ersten Wohnblock, der gerade in Manhattan entsteht, sollen im Herbst die ersten Mieter einziehen. Gedacht ist das Pilotprojekt „My Micro NY“ für die steigenden Zahlen von New Yorker Singles und Neuankömmlingen. Quelle Faz:8.5.2015

Wohnen wie im Wald – mitten in der Stadt

Wohnen wie im Wald – mitten in der Stadt: Das Appartmenthaus mitten im italienischen Turin sieht nicht nur ungewöhnlich aus, es bietet auch durch seine üppige Bepflanzung jede Menge Vorteile für seine Bewohner.

2012 fertiggestellt ist das Projekt “25 Verde” von Architekt Luciano Pia mittlerweile richtig dicht bewachsen auf seinen fünf Stockwerken. 150 Bäume sind an der Fassade zur Straße auf Terrassen und Balkonen in großen Töpfen und Gefäßen platziert, eine Stahlstruktur, ebenfalls teils in der Form von Baum-Silhouetten verstärkt den Baumhaus-Eindruck.

Zürcher Kalkbreite: Wie im Dorf – aber in der Stadt

Wie werden wir in Zukunft wohnen? Ein Blick nach Zürich zeigt: Auch utopische Wohnformen können wahr werden. Wie etwa auf dem Kalkbreite-Areal, wo seit einem halben Jahr 256 Bewohner zusammenleben. TagesWoche, 22.2.2015, Samanta Siegfried

Erst war es reine Utopie, seit rund einem halben Jahr ist es in Zürich Realität: ein gemeinschaftliches Wohnprojekt im Riesenformat. Keine simple Wohngenossenschaft, sondern eine Wohngesellschaft mit eigenem Gewerbe, eigener Wohnform, eigenen Vorstellungen.

Ein Experiment für Handwerker und solche, die es noch werden wollen

Auf dem Werkhof-Areal im Gundeldingerquartier sind neben Ideen auch Menschen gefragt, die sie verwirklichen. Unter anderem entsteht dort demnächst eine neue Gemeinschaftswerkstatt. TagesWoche, 18.1.2015, Jasmin Schraner

Seit ein paar Monaten hört man es im ehemaligen Werkhof der Stadtreinigung regelmässig hämmern. Junge Menschen tragen Material herbei, bauen, reparieren – verleihen den alten Schuppen neues Leben. Im März übernahm das Büro für Projektentwicklung «Denkstatt sarl» den Werkhof im Gundeldingerquartier als Zwischennutzung auf unbestimmte Zeit. Seither entsteht hier laufend Neues.

Sozialer Mehrwert für die Nachbarschaft

Im Alter allein sein, wer will das schon? Auf dem Naxosgelände in Frankfurt hat keiner Angst vor der Einsamkeit. Dort sind die ersten gemeinschaftlichen Wohnprojekte fertig. Frankfurter Allgemeine, 04.01.2015, von Rainer Schulze

Die neuen Heimarbeiter: Wir machen’s uns selbst

Von Christian Sywottek

Hier wird der Konsument zum Fabrikanten: Sogenannte Offene Werkstätten zeigen, wie die industrielle Produktion der Zukunft aussehen kann – dezentraler, nachhaltiger, demokratischer. Ein Beitrag aus dem Wirtschaftsmagazin “enorm”.

“Dafür, dass wir eigentlich keine Ahnung hatten, ist das eine Leistung”, sagt Christian Meyer. “Wir haben ein konkurrenzfähiges Produkt.” Thomas Brenneis nickt: “Da kannst du draufschlagen, da wackelt nichts. Wir können stolz sein auf das, was da steht.”

Das Sozialkapital in der Schweiz: Der helvetische Kitt

von 15.7.2014, 05:30 Uhr, NZZ Online / Quelle: http://www.nzz.ch/schweiz/politische-literatur/der-helvetische-kitt-1.18343513

Als Max Weber am ersten Deutschen Soziologentag von 1910 ein Plädoyer für sein Fach hielt, skizzierte er auch eine «Soziologie des Vereinswesens im weitesten Sinne des Wortes». Dieses Vorhaben sollte aber erst im letzten Quartal des 20. Jahrhunderts in der sogenannten Sozialkapitalforschung seine wissenschaftliche Heimat zwischen Politikwissenschaft und Soziologie finden. In der Schweiz ist dieser Forschungszweig vor allem mit einem Namen verbunden: Markus Freitag. Der an der Universität Bern lehrende Politikwissenschafter hat, unterstützt von einigen Mitarbeitenden, eine exzellente Bilanz seiner zehnjährigen Arbeit zum sozialen Kapital in der Schweiz vorgelegt.

Reich an Erfahrung: Neue Lebens-Modelle für ältere Menschen

Immer mehr Menschen werden immer älter – ein demografisches Problem angesichts der Tatsache, dass die deutsche Bevölkerung insgesamt schrumpft. Doch es stellt auch ein bisher weitgehend unterschätztes Potenzial dar, wenn man einmal bedenkt, dass die heutige Seniorengeneration überwiegend gut ausgebildet, materiell abgesichert, körperlich und geistig fit ist. Das Buch “Wir brauchen Euch!” zeigt, “Wie sich die Generation 50plus engagieren und verwirklichen kann”. 3Sat Mediathek, 03.05.2012 / Nil Varol (Kulturzeit)

Jung und Alt zusammen: Großfamilien-Gefühl hat inzwischen Seltenheitswert. Längst ist klar, dem demografischen Wandel muss gesellschaftliches Umdenken folgen: weg vom Wohlfahrtsstaat hin zu mehr zivilgesellschaftlicher Eigenverantwortung. Hildegard Schooß ergriff schon Ende der 1970er Jahre Eigeninitiative: Sie gründete das erste Mehrgenerationenhaus Deutschlands in Salzgitter nach dem ihr vertrauten Modell der Großfamilie. Das isolierte Kleinfamilienleben genügte ihr einfach nicht. Weiterlesen

Commons – Eine Beschreibung von Silke Helfrich

“Commons, die Idee der gemeinschaftlichen Verantwortung für Gemeingüter, erleben Renaissance – nicht erst seit dem Wirtschaftsnobelpreis 2009 für Elinor Ostrom. Commons sind wichtiger denn je. Sie beruhen nicht auf der Idee der Knappheit, sondern schöpfen aus der Fülle.”

das PDF Dokument vom Buch findest du hier: 2012-04-buch-2012-04-buch-commons

Das erste Settlement der Schweiz

Die internationale Settlement-Bewegung, die im ausgehenden 19. Jahrhundert in die Grossstädte Europas, Nordamerikas und Asiens ausstrahlte, wirkte sich auch in der Schweiz aus.

Mit dem Gartenhof in Zürich Aussersihl und mit der Ulme im Basler Klybeckquartier entstanden auch in schweizerischen Armenquartieren solche Niederlassungen wohlhabender und gebildeter Leute. Die Basler Gründung wurde von der historischen Forschung am Rande zur Kenntnis genommen. Sie galt bisher als einzige soziale Einrichtung dieser Art in der Schweiz. Dass aber auch der Zürcher Gartenhof in seinen Anfängen ein Settlement war und noch vor der Ulme entstand, wurde bisher übersehen.

Die Ulme im Klybeck

Im Laufe der Zeit war um das Schlösschen das Basler Arbeiterquartier Klybeck entstanden. Hier praktizierte seit Beginn der 1920er Jahre der Arzt Eduard Koechlin (1883-1964). Er wirkte mitten unter den Ärmsten der Arbeiterschicht und kannte ihre Nöte und Leiden. Mit einigen Leuten aus seinem Umfeld gründete er im Jahr 1926 die Ulme. Koechlin bewegte sich mit seinem Vorhaben auf einem Terrain das in der Idee des sogenannten Settlement seine Wurzeln hatte. Die Bewegung entstand in England.

Textauschnitte aus: Das Schlösschen Klybeck, Roger Jean Rebmann , 2012. Bildmaterial von: http://www.viavia.ch/industrie/pmwiki.php/Arbeiterbewegung/HeinerKoechlin

Die Wiedergeburt der Gartenlaube

Die Städter entdecken die Landwirtschaft: Auf Brachen, Hausdächern und sogar auf Verkehrsinseln wird Gemüse angepflanzt. Ansätze zur städtischen Selbstversorgung gibt es in den Schrebergärten schon lange. Was ist neu an der Bewegung und welche Bedürfnisse befriedigt sie? Antworten im Gespräch mit Isidor Wallimann und der Zeitschrift Zeitpunkt.

Warum kehren die Gärten zurück in die Städte?

Autoreninterview mit Christa Müller

Dr. Christa Müller ist Soziologin und Geschäftsführende Gesellschafterin der Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis sowie der Stiftung Interkultur. Sie forscht seit Jahren zu nachhaltigen Lebensstilen und neuen Wohlstandsmodellen. Urbane Gärten spielen dabei eine zentrale Rolle.

Was genau ist Urban Gardening?

Kultursoziologe Richard Sennett “Städte sollten wie Äcker wachsen”

Eine nachhaltige Welt erfordert nicht nur grüne, sondern auch soziale Städte. Ein Gespräch mit dem Kultursoziologen Richard Sennett

ZEIT Wissen: Herr Sennett, Sie leben in zwei Städten, New York und London. Welche fühlt sich sozialer an?

«Viele merken, dass es in der erstrebten Coolness allzu cool geworden ist»

Je individualisierter eine Gesellschaft ist, desto eher nehmen die Menschen alles auf sich, sagt Ueli Mäder. Und doch lassen sie sich nicht mehr alles gefallen – und erkämpfen sich gemeinsam Freiräume. Ein Gespräch mit dem Basler Soziologen.

Von Wolfgang Storz, Pit Wuhrer (Interview) und Stephan Moll (Fotos). Quelle: Woz, Nr. 34/2013 vom 22.08.2013, gekürzte Vision

The Human Scale – brings cities to life

Trailer vom Film der im April in die Kinos kommt

Seit über 40 Jahren steht für den Architekten und Städteplaner Jan Gehl das Leben der Menschen in Großstädten im Mittelpunkt seiner visionären und revolutionären Arbeit.

Weiterlesen

„Die Menschen in Bewegung setzen“

Jan Gehl im Interview

Jan Gehl ist der Mann hinter dem Boom seiner Heimatstadt Kopenhagen, dem Umbau Moskaus und der Wiederbelebung Manhattans. Früher wurde er belächelt. Heute gilt er als einer der einflussreichsten Stadtplaner der Welt. Dabei stellt er nur eine einfache Frage: Wie wollen wir eigentlich leben?

Geht das Klybeckareal an den Kanton?

Im Kleinbasel könnte ein neues Quartier entstehen: Bestätigen wollen es die Beteiligten nicht, aber vieles deutet darauf hin, dass der Kanton die Areale von Ciba und BASF im Klybeck kaufen kann. Was dort entstehen soll, wird bereits heiss debattiert.

…p.s. natürlich ist alles noch offen …

hier der Artikel als PDF:

Geht das Klybeckareal an den Kanton?

LeNa – Lebenswerte Nachbarschaften in Basel

Die Arbeitsgruppe LeNa will eine oder mehrere lebenswerte Nachbarschaften (LeNa) nach den Prinzipien von Neustart Schweiz umsetzen. Zurzeit sind wir daran, eine Wohn- und Baugenossenschaft zu gründen.

Bezahlbar wohnen – drei wohnpolitische Visionen

Artikel gefunden bei Neustart Schweiz

Im Rahmen des Armutsforum 2014 hat die Caritas Zürich nach Visionen gesucht. Neustart-Schweit Vorstandsmitglied Thomas Gröbly hat dazu einen hervorragenden Text «Gelebte Werte in starker Nachbarschaft» geschrieben, der in der Caritas-Publikation publiziert wurde.

Caritas-Publikation herunterladen

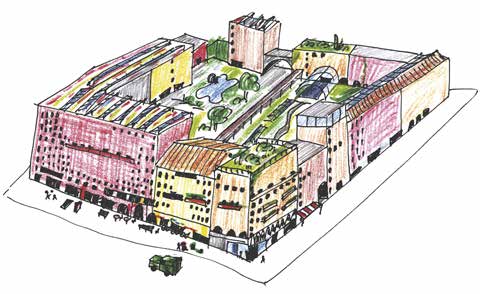

Bild aus der Broschüre «Nachbarschaften entwickeln!» des Vereins Neustart

Schweiz. Mit multifunktionalen Nachbarschaften die Vision der 2000-Watt-

Gesellschaft übertreffen und unsere Lebensqualität erhöhen.

Soziologie: Die überforderte Wissenschaft

Zu aktuellen und künftigen gesellschaftlichen Fragen nehmen Soziologen ausserhalb der akademischen Welt kaum Stellung. Eigentlich schade.